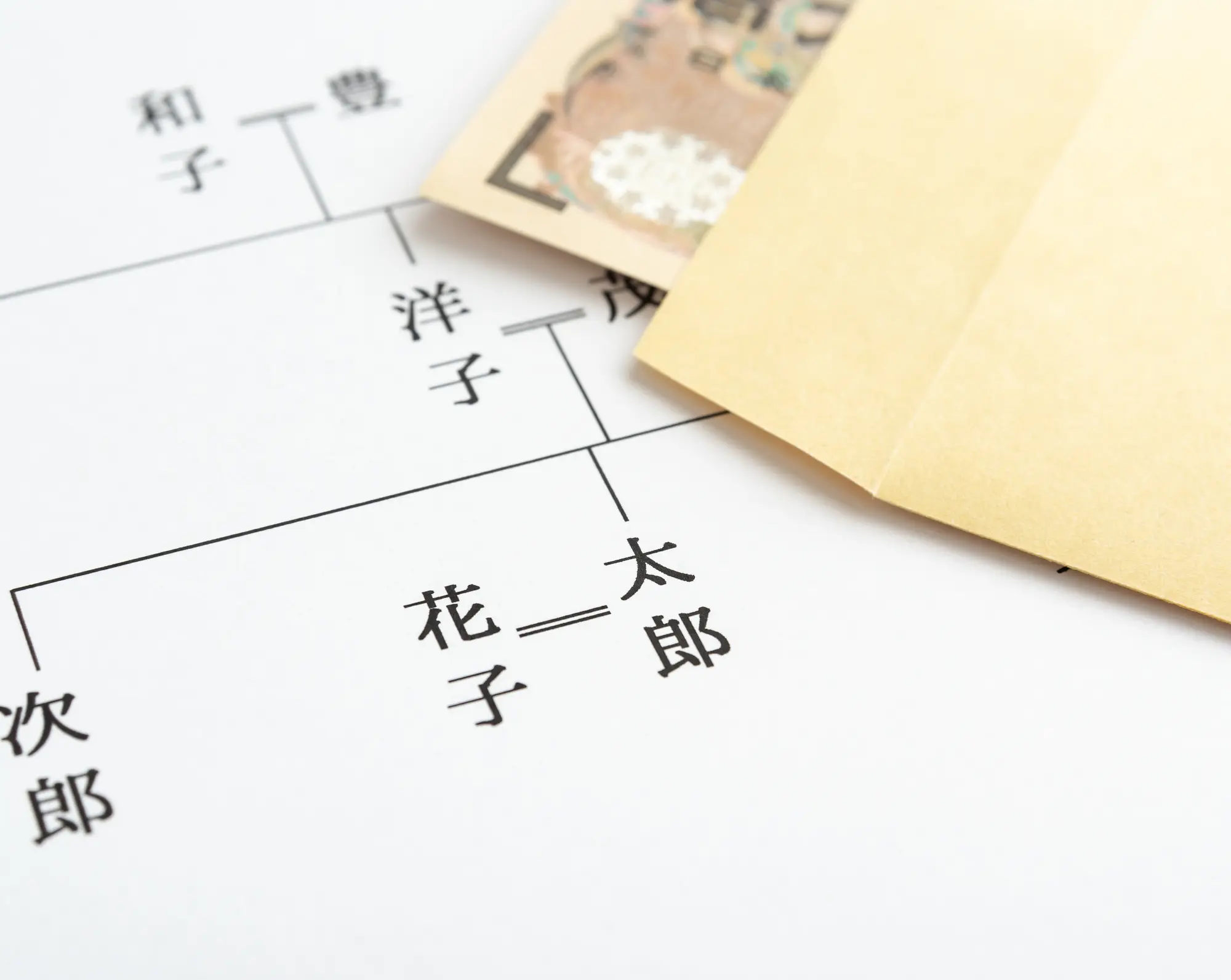

相続時精算課税制度とは?基本的な仕組みと活用の注意点

相続税の軽減対策として、「相続時精算課税制度」の活用を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?この制度は、子や孫へ資産贈与する時に有効な節税手段です。

この記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みから、他の贈与制度との違い、そして制度活用時の注意点を解説します。

相続時精算課税制度とは?各制度・税との関係性

「相続時精算課税制度」を理解するためには、まずは関連する用語と、その関連性を知ることが第一歩です。「相続税」「贈与税」という2つの税と、その関連制度「暦年課税」「相続時精算課税制度」について解説します。

1.贈与税

贈与税とは、生前に他人から財産を受け取った場合に課される税です。この課税方式は、原則「暦年課税」ですが、「相続時精算課税制度」を選択することもできます。

1-A.暦年課税(原則的方式)

年110万円までの贈与は、非課税となる制度です。それを超えた分は、累進課税(税率10~55%)で計算します。

※相続前7年以内の贈与は、相続税に加算される。

1-B.相続時精算課税制度(選択制)

累計2,500万円までの贈与は、非課税となる制度です。それを超えた分は、一律20%で計算します。加えて、2024年からは、年間110万円の基礎控除が設けられました。

なお、相続財産と合算する相続時精算課税適用財産の価額は、原則として贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)とされています。

【アドバイス1】

一度この制度を選ぶと、その後はこの制度で贈与し続けることになります(暦年課税に戻すことはできません)。

【アドバイス2】

相続時精算課税の価額は、原則贈与時の価額(基礎控除後)ですから、贈与後に価値が増える財産が有利となります。

逆に、目減りする財産(推定相続人の借入金弁済など)の場合は不利となるのでご留意ください。

2.相続税

被相続人(亡くなった人)の財産に対して、相続人などに課される税。

対象となる財産は

- 本来の相続財産(亡くなった時点の財産評価)

- みなし相続財産(ここでは解説しません)

- 被相続人が行った一定の条件の贈与(ここでは解説しません)

- 相続時精算課税

相続時精算課税制度の仕組みと適用条件

相続時精算課税制度は、贈与の際に必ず選択できるわけではありません。適用できる条件があります。

対象者の要件

贈与者:贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母

受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(令和6年の税制改正前は、20歳以上)

適用できる贈与の種類

現金、不動産、有価証券など、基本的にすべての財産が対象です。ただし、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税が別途かかります。

相続時精算課税制度と、暦年課税制度との違い

暦年課税では年間110万円までの贈与が非課税ですが、それを超えると累進課税となります。相続時精算課税では年110万円まで基礎控除、加えて2,500万円までが非課税枠で、超過分は一律20%で課税される点が異なります。

暦年課税は、小口での贈与の場合に節税が可能です。一方で、相続時精算課税制度を選択した場合は、非課税枠が大きいため、一度に多額の贈与を行っても課税対象になりにくい点がメリットです。

どちらの方が将来的に相続税を軽減できるかは、贈与する額や、贈与する資産の種類によって異なります。より正確に知りたい場合は、専門家のアドバイスを受けることも一つの手です。

相続時精算課税制度の適用前に知っておくこと

相続時精算課税制度は、相続税対策として有効な手段です。しかし、一歩間違えると逆に税負担が増えてしまうこともあります。ここでは、この制度を検討するうえで知っておきたいメリット・デメリット、注意点を解説します。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

メリット:一度に多額の生前贈与する場合、相続対策になる

生前に多額の財産を子や孫に移転できるため、将来的な相続財産を圧縮することが可能です。不動産などの資産を早期に移転したい場合にも有効です。

デメリット1:一度適用すると暦年課税に戻れない

相続時精算課税を選択すると、その後はすべての贈与が精算課税の対象となります。あとになって「暦年課税制度の方が節税だったかも」と思っても戻すことはできないため、注意が必要です。

デメリット2:相続財産の価値が下がった場合、税金が増える

この制度を使って贈与を受けた財産は、贈与されたときの評価額で相続税の計算を行います。つまり、実際に相続した際に、贈与時よりも価値が下がった場合は、逆に相続税が増えてしまいます。将来的な価値を見誤ると、相続時に大幅な評価額の見直しが入り、相続税が増加するケースがあります。

相続時精算課税制度の注意点

- 書類の不備・申告漏れ:相続時精算課税の選択届出書を提出し忘れたり、申告書に必要な添付書類が不足していたりすると、制度が適用されず通常の贈与税が課されるリスクがあります。正確に届け出るために、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。

- 贈与財産の評価誤り:贈与時より相続時に財産の価値が下がっていた場合、その差額に対して相続税が課され、贈与時の節税効果が相殺される可能性もあります。

相続時精算課税制度の活用事例

相続時精算課税制度は、将来の相続税対策として活用できるだけでなく、「今」贈与したい財産を効率よく移転する際にも有効です。ここでは、3つのケースを通じて、制度の活用方法をご紹介します。

将来値上がりが予想される土地の早期贈与による節税

将来的に開発が見込まれるエリアや、都市部近郊で地価上昇の兆しがある土地を所有している場合、早期に相続時精算課税制度を使って贈与することで、大きな節税効果が期待できます。

この制度では、贈与時点の評価額が基準になるため、将来値上がりした場合と比べて低い評価額で財産を移転できます。たとえば、開発予定地や、市街化が進んでいる地域の宅地などは、今後の地価上昇が見込まれます。

贈与時には贈与税が発生する可能性がありますが、2,500万円までは非課税で、超過分も一律20%と比較的低率。結果的に、将来の相続税の対象額を抑えることができるのです。

家賃収入が見込める収益不動産を贈与する場合

都心や大学近くなど、入居率の高い賃貸アパートやマンションなどの収益物件を所有している場合は、建物部分を相続時精算課税制度で贈与することで、家賃収入を次世代に早期移転できます。

この方法により、賃料によって毎年発生する財産の増加(=将来の相続税の増加)を抑えることができます。たとえば年間1,000万円の家賃収入が見込めるアパートを贈与すれば、5年で5,000万円、10年で1億円と積み重なる収入を、贈与先の子や孫に移転できます。

さらに、相続ではなく一代飛ばしで孫世代に贈与することで、将来の相続税を一度回避することも可能になります。ただし、入居者から預かっている敷金は、オーナー側の「債務」とみなされるため注意が必要です。敷金を建物と一緒に贈与する場合、敷金相当額の現金もあわせて渡すことで、「債務も贈与した」とみなされないように対策する必要があります。

まとまった財産を生前に贈与する場合

相続時精算課税制度は、2,500万円の非課税枠を利用して、一度に大きな金額を贈与できる点も大きな利点です。健康不安や年齢的な問題で、暦年贈与のように年単位で贈与を続けるのが難しい方にとっては、短期間での資産移転に非常に適しています。

たとえば、子育て中の子世代に住宅取得資金を渡したり、孫の教育費や留学費用を援助したいというケースでは、相続を待たずに支援できるメリットがあります。相続税の節税そのものにはつながらない場合もありますが、必要なタイミングで、必要な人に財産を届けるという実務的な価値は非常に高いといえるでしょう。

さらに、2,500万円を超えた分に対しても贈与税率が一律20%と固定されているため、税負担の見通しを立てやすく、安心して贈与ができる制度といえます。

相続時精算課税制度の計算方法と、申請手続き

非課税枠と課税対象額の計算方法

累計2,500万円までは贈与税が非課税となり、それを超える部分に20%の贈与税が課されます。相続時には贈与した財産が相続財産に加算され、相続税額が計算されます。

贈与税額は、【(贈与財産の価額 - 特別控除額)× 20%】の数式で計算します。

相続時精算課税制度を活用して、親から毎年1,000万円の贈与を受けた場合の例をご紹介します。

▼例

|

■1年目:親から1,000万円の贈与を受ける。 1,000万円 - 110万円(基礎控除額) = 890万円 1年目は2,500万円以下のため、課税はありません。 翌年以降に繰り越される特別控除額は、2,500万円-890万円(1年目贈与)=1,610万円です。 ■2年目:親から1,000万円の贈与を受ける。 1,000万円 - 110万円(基礎控除額) = 890万円 翌年以降に繰り越される特別控除額は、1,610万円-890万円(2年目贈与)=720万円です。 ■3年目:親から1,000万円の贈与を受ける。 1,000万円 - 110万円(基礎控除額) = 890万円 繰り越された特別控除額が720万円のため、 720万円-890万円=-170万円となり、非課税分の2,500万円から170万円超過しました。 そのため、贈与税額は【170万円×20%=34万円】となります。 |

なお、相続時精算課税制度の適用は贈与者ごとに選択することができるため、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税制度を選ぶこともできます。

出典:No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

申告のタイミングと手続き

制度を利用するには、初回の贈与申告時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。一度選択すると、暦年課税に戻すことはできません。

相続時精算課税制度の提出書類一覧

相続時精算課税制度を利用するには、以下の書類を提出する必要があります。

- 相続時精算課税選択届出書

- 贈与税申告書(第一表、第二表)※年間の贈与額が基礎控除110万円以下の場合は、贈与税申告書の提出は不要(令和6年以降)

- 戸籍謄本・抄本など(受贈者の氏名、生年月日、受贈者との続柄が分かるもの)

これらを揃えて、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署へ提出する必要があります。

まとめ:相続時精算課税制度の賢い選択とは?

相続時精算課税制度は、一定の条件下で非常に有効な相続税対策となります。ただし制度の注意点や制約を正しく理解し、自身の家族構成や財産状況に応じて慎重に判断することが重要です。活用を検討する際には、専門家(税理士)のサポートを受けることで、贈与税・相続税のシミュレーションができ、最適な選択ができるでしょう。

新潟相続のとびらでは、新潟で暮らす皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。財産調査のサポート、相続税の試算・申告書の作成にも対応し、気になる相続のあれこれを専門家の観点から分かりやすくご案内します。

具体的なサービス内容は、下記のページをご覧ください。

▼サービス・ご相談の流れ

https://www.souzoku-tobira.com/flow/

ご相談は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ・ご相談はこちら

https://www.souzoku-tobira.com/contact/

八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー

税理士法人万代つばさ 代表

新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。