遺産分割協議とは?手続きの流れとよくあるトラブルを解説

新潟で相続相談を検討中の方へ。「遺産分割協議」というものをご存知ですか?

遺産分割協議とは、相続の際に「誰が」「どの割合で」「どの遺産を」引き継ぐのかを決める話し合いのことです。相続が発生したときの、大切な工程のひとつです。

この記事では、遺産分割協議の基本から、実際の流れ、よくあるトラブルまでを解説します。

遺産分割協議の基本を押さえておられる方は、C.遺産分割協議書の作成方法からお読みください。

A.遺産分割協議とは?

そもそも遺産分割協議がどんな意味を持つのか、その基本を整理していきましょう。

遺産分割協議の定義と役割

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合うことをいいます。

例えば、実家の不動産や預貯金、株式、自動車など、被相続人が残した財産は複数の相続人で共有される状態になります。そのままでは誰のものとも確定していないため、きちんと分ける話し合いが必要になります。

この話し合いが「遺産分割協議」であり、協議が成立して初めて財産の名義変更や売却、現金化といった手続きが進められます。

相続人全員の合意が必要な理由

遺産分割協議を有効にするためには、相続人全員が合意する必要があります。一人でも欠けてしまうと、その協議自体が無効になってしまうため注意が必要です。例えば、相続人の一人が署名押印をしていない場合、のちに「そんな合意はしていない」と主張される可能性があります。

そのため、相続人を正しく確定させること、全員が参加・合意できるように進めることが重要です。

協議の対象となる「遺産」の範囲

遺産分割協議で分ける対象になるのは、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産です。

主な例は以下の通りです。

▼主な相続財産

- 不動産(土地・建物)

- 現金、預貯金

- 有価証券(株式・債券など)

- 貴金属・宝石

- 特許権、著作権など

葬儀費用や香典などは協議の対象には含まれません。一方で、借金などのマイナスの財産も遺産に含まれるため、注意が必要です。

遺産分割協議の期限とは

法律上、遺産分割協議そのものには明確な期限はありません。しかし、相続税には申告期限(通常、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)があります。それまでに分割内容を決めておくことで受けられる軽減措置があるため、協議が遅くなることで不利になるケースがあります。

相続税の基本については、相続税とは?基礎控除の仕組みから計算方式まで解説をご覧ください。

B.遺産分割協議の進め方と流れ

「遺産分割協議って何から始めればいいの?」という方のために、一般的な流れを解説します。

1.遺言書の有無を確認する

まず最初に確認すべきは「遺言書があるかどうか」です。遺言書がある場合、原則としてその内容が最優先されます。被相続人の意思が尊重されるため、遺言書の内容に沿って遺産整理を行います。

遺言書が無い場合や、遺言書の内容に不備がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。また、遺言があっても、遺産分割協議で相続人全員の合意が取れれば、遺言の内容や法定相続分と異なる割合で決めることもできます。

2.相続人の確定

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要となります。戸籍資料を取り寄せ、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べることで、相続人を把握できます。思わぬところで「知らない相続人」が判明することもあるため、正確に調査を行うことが必須です。調査には、税理士や行政書士などの専門家に依頼すると便利です。

相続人の基本については、法定相続人とは誰を指す?範囲・順位・確認時の注意点を解説をご覧ください。

3.相続財産の確認と遺産目録の作成

次に必要なのは、相続財産の洗い出しです。現物確認として【預貯金通帳や不動産の権利証】、また上場株式は、亡くなった日現在の残高証明書を取り寄せ、確認します。相続財産をまとめた遺産目録を作成しておくと後の協議の際に便利です。財産を漏れなく把握することで、公平な分割が可能になります。なお、遺産分割協議には、家庭用品などの家庭用動産や自動車の表記もお忘れなく。

4.遺産分割協議で相続割合を決める

相続人全員が集まり、「どの財産を」「誰が」「どの割合で」相続するかを話し合います。

5.遺産分割協議書の作成

合意が取れたら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」相続するのかを記載します。相続人が1人しかいない場合や、遺言書の内容通りに遺産分割する場合は不要ですが、遺言書に記載のない財産が発覚した場合は必要になります。

遺産分割協議書は、相続手続き時の預金の払い戻しや、株式・不動産等の名義変更で必要になる場合があります。

出典:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 | 政府広報オンライン

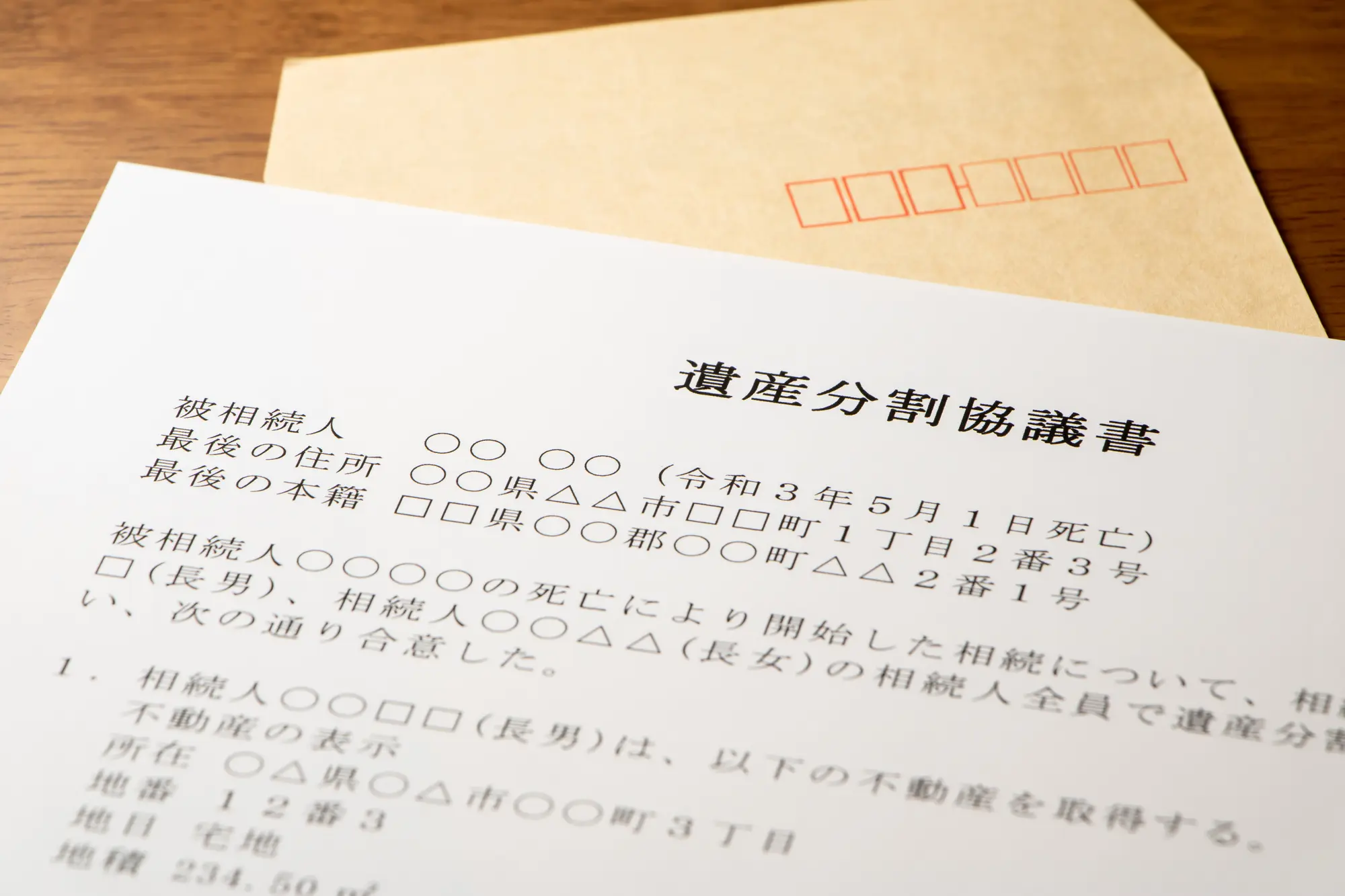

C.遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、定められた形式はありませんが、不動産や銀行での手続きで使えるよう、不備のない書き方をする必要があります。

相続人全員の署名・押印がなければ無効と判断される恐れがあるため、注意が必要です。

記載内容には以下が含まれます。

- 被相続人の氏名・死亡日

- 相続人が、協議の内容に合意していることを明記

- 分割内容の具体的な記載

- 作成年月日

- 相続人全員の氏名・住所・押印

これらを記載の上、相続人が1人1通ずつ持てるよう、人数分の協議書を用意します。

後日、他の財産が見つかった場合に、誰が相続するかを書いておくこともあります。(例:記載のない財産が発見された場合は、〇〇が相続する。)こうしておくことで、遺産目録に漏れがあった場合に、遺産分割協議をやり直す手間が無くなります。

一方、遺産分割協議と異なる遺産整理は、税務上、「贈与扱い」となるケースがあります。そのため、未把握の相続財産がありそうな場合は、【その他財産は〇〇が相続する。】としないケースもあります。

相続開始後に親の財産を把握する場合、財産精度に自信がない方が多いです。税務調査の勘どころを持ち合わせた税理士から助言を得ながら、共に相続税申告書を作成できると安心につながります。

遺産分割協議書の作成は、相続手続きに使うためだけでなく、相続人の間でのトラブルを防ぐためという目的もあります。作成時の不備によって後からトラブルに発展しないよう、税理士や行政書士などの専門家に作成を依頼すると安心です。

D.遺産分割協議の入り口と出口での困りごと

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。円満に進むこともあれば、思わぬトラブルに発展することもあります。ここでは代表的な事例と対処法を見ていきましょう。

Q.連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議はできるでしょうか?

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、相続人の中に連絡がつかない人がいると協議が進みません。その場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、相続人に代わって遺産分割協議に参加させることができます。

Q.意思疎通ができない相続人がいる場合はどうしたらよい?

高齢で認知症を患っている相続人がいる場合などは、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう手続きが必要になります。成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した方に代わり、財産管理や法律行為を行う代理人です。成年後見人が選任されれば、相続人本人に代わって遺産分割協議に参加できるようになります。

Q.相続人の中に未成年がいる場合は?

未成年者が相続人となる場合、親権者が代理で協議に参加します。ただし、親権者が他の相続人でもある場合は「利益相反」となり、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。ただし、親権者が相続人でない場合や、親権者が相続放棄をした場合は、特別代理人は不要です。

出典:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所

Q.相続人間で意見がまとまらない場合、相続はどうなる?

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。遺産分割調停は、裁判所の調停委員が相続人の間に入ります。中立的な立場から意見を整理し、解決案を提示しながら、合意に向けた話し合いを進めてくれます。ここで相続人全員の合意が得られれば調停成立で、以降の相続手続きに進むことができます。

しかし、調停でも合意が得られず不成立となった場合は、「遺産分割審判」に移行します。遺産分割審判では、家庭裁判所の裁判官が総合的に判断し、遺産分割方法を決定します。審判になると、裁判所の判断に従わざるを得ないため、望まない結果になる可能性もあります。争いが大きくなる前に、専門家に相談するなどして、落とし所を見つけられると良いでしょう。

出典:遺産分割調停 | 裁判所

E.遺産分割協議で専門家がお手伝いできること

「自分たちで遺産分割協議や相続を進められるか不安…」という方は、税理士や行政書士に依頼することで、安心して進めやすくなります。相続の進め方や、遺産分割の相談にも乗ってくれます。ここでは、新潟で専門家として相続相談を受けている「新潟相続のとびら」のサービス内容を基に、ご依頼いただけるサービスをご紹介します。

※各税理士事務所・行政書士事務所によって異なる場合があります。

戸籍収集の代行

被相続人と相続人の戸籍をそろえるのは手間のかかる作業です。専門家が依頼者に代わって、代理で戸籍を請求し、必要書類を収集します。

財産調査のサポート

残高証明の代理請求、生命保険金の契約者死亡による解約返戻金の有無の助言、入院給付金の請求などをサポートします。必要に応じて金融機関への同行も行います。

相続税の試算・申告書の作成

相続税を軽減させるものとして【配偶者の税額の軽減】【小規模宅地等の特例】といった制度がありますが、その時点で税金を一番少なくすることが必ずしもベストとはいえません。将来的な二次相続を踏まえたり、売却予定の不動産を考慮したりと、あらゆる可能性に向き合いながら、総合的なアドバイスを行います。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決定した内容を書面化。その後の手続きで問題なく使えるよう、不備のない書類作成を行います。

遺産整理

ご希望がある場合は、金融機関との手続きを専門家がサポートします。専門用語が多い窓口対応も同行し、スムーズな遺産整理を支援します。

遺言サポート

築いてきた大切な財産を、遺されるご家族にしっかりと受け継ぐため、「正しく伝わる遺言作成」をお手伝いいたします。

他にも、預貯金・株、不動産(住宅・土地)の手続きや、保険の処理など、多様な資産の相続手続きをサポートします。複雑なケースも、様々な事例を経験してきた専門家が丁寧に対応します。

▶新潟相続のとびら 詳しいサービス内容はこちら:https://www.souzoku-tobira.com/flow/

F.まとめ:遺産分割は専門家と進めると安心

遺産分割は、資料収集や遺産の整理など、相続の中でも複雑な工程です。さらに、相続人全員で合意する必要がある遺産分割協議は、ちょっとした意見の食い違いが大きなトラブルに発展することもあります。だからこそ、あらかじめ必要な工程や相続の流れを把握しておくことで、いざ相続を行う際に、慌てずに対応しやすくなるでしょう。

また、必要に応じて税理士や行政書士などの専門家に相談することも、安心につながります。

新潟相続のとびらでは、新潟で暮らす皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。

具体的なサービス内容は、下記のページをご覧ください。

▶新潟相続のとびら 詳しいサービス内容はこちら:https://www.souzoku-tobira.com/flow/

ご来社いただける場合は、初回30分相談無料です。下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

▶お問い合わせ・ご相談はこちら:https://www.souzoku-tobira.com/contact/

八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー

税理士法人万代つばさ 代表

新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。