相続登記の必要書類は相続のケースごとに違う!取得方法や注意点も解説

相続によって不動産所有権を取得した場合、新しい所有者を明確にするための「相続登記」の申請をしなくてはいけません。

相続登記は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して行います。しかし、難しいのが必要書類の収集です。書類によって取得場所や取得方法が異なり、遺言書の有無など、相続のケースごとに求められる書類が違います。

複雑な相続登記の必要書類について、取得方法や取得時の注意点まで解説していきます。

相続登記がなぜ必要なのか?

相続登記を怠ってしまうと、さまざまな問題が発生します。なぜ相続登記をしなければいけないのか。また、相続登記の申請は誰が行うべきなのか。まずは相続登記の基本を把握しましょう。

2024年4月から義務化された相続登記

相続登記を完了せずに不動産を放置してしまうと、所有者が不明のまま放置されてしまう「所有者不明土地」が増加してしまうため、2024年4月1日に相続登記は義務化されました。

所有者不明土地が増加し続けると、空き家問題の深刻化、周辺環境への悪影響、災害時の対応遅延など、最悪の事態に発展しかねないのです。

相続登記義務化の対象は、「相続財産に不動産が含まれていること」が前提です。相続登記は、「不動産の相続を知った日」からから3年以内に行う必要があります。

相続登記は主に「相続人」が行う手続き

相続財産に不動産がある場合、相続登記(名義変更)の申請を行います。相続登記の申請は、不動産を相続した人をはじめ、遺言で遺贈された人、死因贈与契約をした人が、単独または共同で法務局に申請します。その他、相続手続きを依頼された司法書士が相続人の代理人として申請することもできます。

相続登記の基本については、過去記事「相続登記で最初にすることは?基礎知識から注意するべきデメリットまで解説」も併せてご覧ください。

【ケース別】相続登記の必要書類

相続には主に3つのケースがあり、それぞれに相続登記の必要書類が違います。

- 遺言書による相続

- 法定相続分による相続

- 遺産分割協議による相続

共通して必要となる書類、ケース別で必要となる書類をチェックしましょう。

【全ケース共通】相続登記の必要書類

相続のケースによって必要書類は変わりますが、共通して用意しなければいけない書類がほとんどです。

|

必要書類 |

対象者 |

取得場所 |

ポイント |

|

戸籍謄本 |

相続人 |

市区町村役所・役場 |

相続が発生した後に取得したもの。 |

|

戸籍謄本 |

被相続人 |

〃 |

被相続人の死亡の記載があるもの。 |

|

住民票 |

相続人 |

〃 |

不動産取得者が相続人以外の場合(遺贈の場合)でも必要。 |

|

住民票の除票 |

被相続人 |

〃 |

本籍の記載があるもの。戸籍の附票でも可能(本籍地の役所で取得)。 |

|

固定資産評価証明書 |

〃 |

最新年度のもの。 |

|

|

収入印紙 |

郵便局、法務局など |

登録免許税の納付に必要。 |

|

|

登記申請書 |

自分で作成 |

法務局のホームページから雛形をダウンロード可能。 |

|

|

※相続関係説明図 |

法務局のホームページ内「相続登記ガイドブック」に雛形あり |

戸籍の原本の返還を受けたいときに必要。 |

|

|

※法定相続情報一覧図 |

法務局に申出をして取得 |

戸籍謄本や相続関係説明図の代わりに提出できる。 |

※マークの書類は、場合によって必要となる書類です。

「戸籍謄本」

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には、被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚や離婚歴、転籍、養子縁組を含めた子どもの有無などの情報が記載され、法定相続人が誰なのかを証明できます。

また、「相続人全員の戸籍謄本」は、相続人の生存を証明するために必要となる書類です。被相続人の死亡が記載された戸籍謄本で確認できる相続人については、改めて取得する必要はありません。

「住民票」

「被相続人の住民票の除票」は、被相続人と登記簿上の人物が同一であることを証明するために必要な書類です。登記簿上の被相続人の住所と被相続人の最後の住所が一致しない場合、登記簿上の住所から最後の住所までの移転を住民票の除票または戸籍の除附票で証明する必要があります。

また、新しく不動産の名義人になる相続人の住所確認として、相続人の住民票または戸籍の附票が必要になります。不動産を相続する人のみ必要なので、相続人でも不動産を相続しない人の分は不要です。

「固定資産評価証明書」

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明するために必要な書類です。不動産価値の目安が確認できるため、固定資産税を算出することができます。相続登記を行う際は「固定資産評価額×0.4%」で算出する登録免許税が発生することも覚えておきましょう。

「収入印紙」

必要書類が全てそろったら、登録免許税分の収入印紙を貼る必要があります。収入印紙に押印する必要はありません。

収入印紙は郵便局やコンビニでも購入できますが、登録免許税は高額であるため、法務局の収入印紙売り場で購入することをおすすめします。

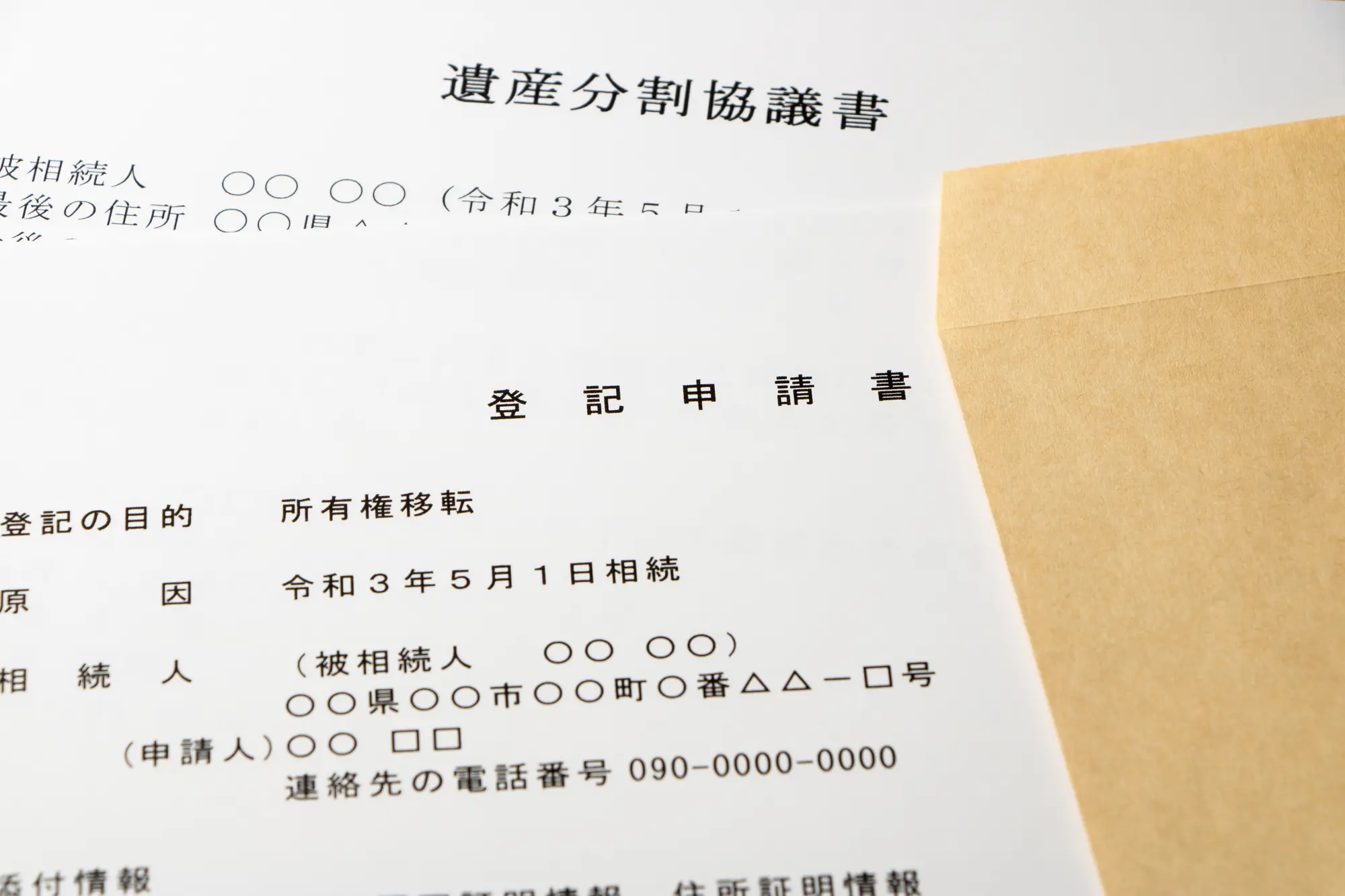

「登記申請書」

相続した不動産の名義変更を法務局に申請する際に必要な書類です。準備した書類と登記申請書を同封の上、法務局に提出することで、相続した不動産の名義が相続人に変更されます。

相続登記をせずに放置してしまうと、不動産が売却できないだけでなく、不動産の権利関係まで複雑になってしまうなど、トラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。

1)遺言書による相続登記の必要書類

遺言によって不動産を取得した場合、共通の必要書類に加えて「遺言書」が必要です。 遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、このうち自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)・秘密証書遺言に関しては、遺言書が本物であるかを確認する家庭裁判所の検認手続きを行い、検認済証明書の発行が必要です。一方、公正証書遺言の場合は検認の必要はなく、謄本の提出でも構いません。

また、遺言によって法定相続人以外の第三者が遺贈を受ける場合は、必要な書類が他にもあります。「遺言執行者」の存在有無によっても変わるため、注意が必要です。

<遺言執行者がいる場合>

- 登記済権利証または登記識別情報通知

- 遺言執行者の印鑑証明書

<遺言執行者がいない場合>

- 登記済権利証または登記識別情報通知

- 相続人全員分の印鑑証明書

- 相続人全員分の戸籍謄本

【チェックポイント!】

遺言書による相続登記では、

- 遺言書

も必ず用意しましょう。

2)法定相続分による相続登記の必要書類

遺言が存在しない場合、民法で定められた相続分に従って財産を分配する方法が法定相続分による相続です。例えば、父親が亡くなり法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が1/2、子どもたちがそれぞれ1/4ずつの割合で財産を分配することになります。

相続登記の際は、共通の必要書類で事足りますが、戸籍謄本は相続人全員分を必ず用意しましょう。戸籍謄本は、相続が発生した後に取得したものでなければいけません。

【チェックポイント!】

法定相続分による相続登記では、

- 相続人全員分の戸籍謄本

をそろえましょう。

3)遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって、誰がどの財産を取得するかを決めることができます。この協議が成立しない場合は法定相続となります。

遺産分割協議が成立すると、合意内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。この書類には、全ての相続人が署名し、実印を捺印しなければいけません。相続登記を進める際には、共通の必要書類に加えて「遺産分割協議書」、全ての相続人の「印鑑証明書」を必ず用意しましょう。

【チェックポイント!】

遺産分割協議による相続登記では、

- 遺産分割協議書

- 印鑑証明書

も共通の必要書類と共に準備しましょう。

相続登記の必要書類は効率良く取得しよう

相続登記の必要書類には自分で集められるもの、自分で作成しなければいけないものがあり、取得方法も多岐にわたります。効率良く収集するためには、一度の手続きで複数の書類を取得できることが理想です。

例えば、戸籍謄本を役所で取得するついでに、住民票や印鑑証明書、固定資産評価証明書を取得することができます。マイナンバーカードを保有していれば、コンビニの交付サービス対象店舗でも戸籍謄本、住民票、印鑑証明書を取得できるため、一箇所で複数の必要書類を集めることができます。

役所ならその場で職員に質問をしたり、不明点について説明を受けたりすることもできるため、うまく活用しましょう。役所が遠方にある場合や開庁時間中に訪問が難しい場合は、郵送での取得もできます。

相続登記の必要書類を集める際に知っておきたい3つの注意点

相続登記の必要書類を収集する際、いくつかの注意点があります。その中でも、いざという時に役立つ3つのポイントをご紹介します。

書類は原本還付の申請をしよう

相続登記の申請だけでなく、固定資産評価証明書を取得する際にも戸籍謄本が必要になるなど、相続登記の書類を集めていると何度も同じ書類の提出を求められる場面があります。毎度書類を用意する手間が省けるように、原本還付を受けておきましょう。

原本還付とは、原本と一緒にコピーなどの写しを提出することで、手続き終了後に原本を返却してもらうことです。戸籍謄本などの何度も提出を求められる書類は、原本還付を受けることで手間と取得費を節約できます。

また、相続手続きをする際にも、提出書類は原本還付に対応してくれます。戸籍の原本還付を受ける場合は、相続関係説明図を作成して提出するとコピーの手間を省くことも可能です。

豆知識として、戸籍に関する書類の代わりに法定相続情報一覧図を利用すると、手続きをさらに簡単にすることができます。法定相続情報一覧図の写しは、必要な部数を無料で取得できるというメリットがあります。つまり、法定相続情報一覧図を利用することで、手続きのたびに戸籍等の原本還付を受ける必要さえなくなるのです。

相続登記の必要書類には有効期限がない

相続登記の必要書類に有効期限はありません。各種相続手続きで印鑑証明書を提出する場合、発行から3カ月以内のものを求められるケースが多いですが、相続登記で提出する相続人の印鑑証明書は、発行から3カ月以上経過しているものでも問題ありません。

ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人が亡くなった後に発行されたものであること、固定資産評価証明書は最新年度のものであることが絶対です。相続登記に向けて必要書類を集める際は、相続人の戸籍謄本と固定資産評価証明書には「期限がある」と考えた方が間違いありません。

相続登記を自分でやるのはなかなか難しい

相続登記を自分で行うことで専門家に依頼する費用を節約することができます。しかし、そのために相続関係について自らインターネットや書籍で調べたり、時には法務局に登記手続案内に行ったりと、大変な時間と労力がかかります。

さらに、法務局の登記手続案内では個別相談や具体的な内容に踏み込んだ相談には応じてくれないため、問題が解決しない場合も多々あります。

例えば、相続人の頭を悩ませる書類の一つが戸籍謄本です。戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの経緯の分かる全ての戸籍謄本が必要となるため、生い立ちが複雑な方は戸籍のつながりを把握することが難しく、手書きの古い戸籍謄本の場合、必要な情報を読み解くことができない恐れもあります。

やっとの思いで相続登記の申請ができても、馴れない作業であるがために申請書や必要書類に不備があり、訂正や補正を求められることも往々にしてあります。時間と労力に加え、精神的な負担も考慮し、専門家に任せるのも選択肢の一つです。

相続登記の書類集めは専門家の知識を借りよう

相続登記の必要書類は、相続のケースによって違います。さらに、相続登記の各必要書類の取得方法・取得場所も異なり、取得する際の注意点も少なくはありません。

自分で申請手続きを行うこともできますが、専門家の知識を借りることで不明点をスムーズに解決でき、複雑な手続きを一任することもできます。自力で対応できそうにない方は一人で抱え込まず、相続に強い専門家に相談してみましょう。

新潟相続のとびらでは、新潟で暮らす皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。

▼私たちががお手伝いできること

https://www.souzoku-tobira.com/flow/

ご相談は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ・ご相談はこちら

https://www.souzoku-tobira.com/contact/

八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー

税理士法人万代つばさ 代表

新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。